Zum ersten Mal hat die Europäische Kommission eine Therapie gegen Alzheimer genehmigt, die direkt die zugrunde liegenden Krankheitsschritte anspricht. Nach Angaben der Kommission ist der Antikörper Lecanemab für den Einsatz im Anfangsstadium vorgesehen und stellt dabei das erstmalige Zulassung eines solchen Mittels in der EU dar. Gemäß Expertenaussagen steht lediglich eine winzig kleine Gruppe von Patienten mit Alzheimer-Krankheit zur Verfügung, um sich dieser Behandlungsform zu unterziehen.

Der im kommenden Monat möglicherweise erhältliche Medicin sollte die Krankheitsfortschritte etwas bremsen. Laut der EU-Kommission ist seine Freigabe durch strenge Bedingungen begleitet. Es wurde festgestellt, dass für eine spezielle Patientengruppe unter gewissen Umständen der Nutzen dieses Medikaments die damit verbundenen Risiken übersteigt. Die zuständige Institution in Brüssel hat sich bei seiner Genehmigung an den Rat der EMA gehalten.

Minimale Verzögerung

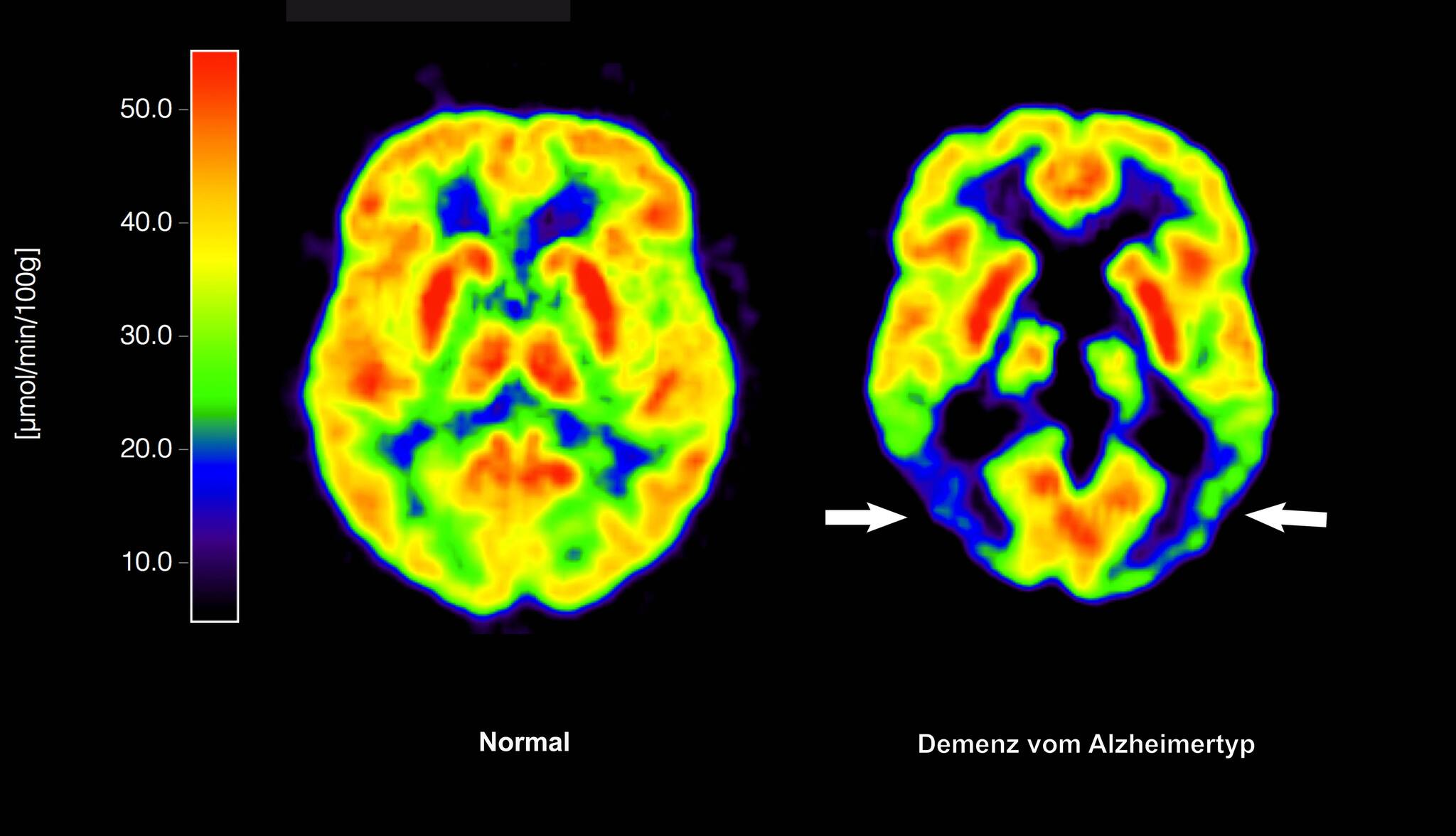

Die bisherigen Therapien für Alzheimer kümmern sich hauptsächlich um die Behandlung von Symptomen und nicht um die zugrunde liegenden Prozesse im Gehirn. Bei Lecanemab ist dies jedoch anders gestaltet: Der Antikörper zielt auf Amyloidadepositionen im Gehirn ab und sollte damit den Fortschritt der Erkrankung zu Beginnstadien vermindern können. Dennoch handelt es sich hierbei immer noch nicht um eine Heilmethode oder einen wirksamen Besserungsmechanismus - ein solches Medikament steht nach wie vor außerhalb des Horizonts.

Der primäre Maßstab zur Beurteilung der Behandlungseffektivität war die Änderung der kognitiven und funktionalen Symptome nach einem Zeitraum von 18 Monaten. Diese Werte wurden mithilfe einer Bewertungsskala erfasst, welche eine Punktzahl zwischen null und siebzehn plus eins hatte, wie bereits vom Europäischen Arzneimittelamt angegeben wurde. Die Patienten, denen Lecanemab verabreicht wurde, zeigten insgesamt einen leicht geringeren Zuwachs dieses Scores (1,22 gegen 1,75). Es bleibt jedoch fraglich, ob dieser kleine Unterschied tatsächlich bedeutende Auswirkungen auf das tägliche Leben hat. Wie Walter Schulz-Schaeffer vom Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg betonte: "Wenn einmal das vollständige Bild einer Alzheimer-Krankheit präsent ist, sind die durch Statistik festgestellten Effekte für den Betroffenen sowie dessen nähere Umgebung meistens nicht mehr erkennbar."

Nur im Anfangsstadium einsetzbar

Laut Experten könnte es mehrere Monate dauern, bis das Präparat tatsächlich genutzt werden darf – insbesondere da der Produzent angehalten ist, detaillierte Anleitungen sowie Schulungsmaterialien für die Ärzte zu erstellen und ein Überwachungsverzeichnis einzurichten. Die Arzneimitteldosis wird bei diesem Verfahren alle 14 Tage durch eineintravenous Applikation gegeben.

Lecanemab darf nur zur Behandlung einer leichten kognitativen Beeinträchtigung (Merkmale wie Gedächtnisprobleme und Denkschwierigkeiten) oder einer milden Demenz im frühen Verlauf der Alzheimer-Krankheit eingesetzt werden. Das liegt daran, dass die Beseitigung von Amyloidplaque bei bereits irreversiblen Schädigen am Gehirn keinen Mehrwert hat.

Nur ungefähr jeder 60. Patient mit Alzheimer wird davon betroffen.

Zusätzlich gibt es noch eine Beschränkung: Das Medikament darf nur für jene Alzheimer-Patienten eingesetzt werden, welche entweder über gar keine oder nur eine Kopie des ApoE4-Genotyps verfügen, der spezielle Variante des Gens für das Protein Apolipoprotein E. In diesem Fall ist die Gefahr gewisser ernster Nebenwirkungen wie zum Beispiel Anschwellungen und Blutungen im Gehirn niedriger als bei Personen, die zwei Exemplare dieses Genes besitzen.

Ich schätze, dass wir in Köln etwa 100 Patienten im Jahr versorgen können. Und wir betreiben eines der größeren Einrichtungen.

Özgür Onur, ein Neurolgieexperte am Universitätsklinikum Köln

Etwa 1,2 Millionen Alzheimer-Patienten gibt es nach Schätzungen in Deutschland. Laut Experten vom DZNE (Deutsches Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen) würde diese Zahl jedoch stark reduziert werden, wenn man nur an die neuen Behandlungen denkt. Die Frühphase der Krankheit – also jene Periode, wann eine Antibody-Therapie möglich wäre – beträgt laut Definition die ersten drei Jahre. Dies entspricht gegenwärtig ca. 250.000 Personen in Deutschland. Davon hätten ungefähr 80 % einen ApoE4-Genotyp, was sie potentiell zur Anwendung einer solchen Therapie berechtigen könnte. Jedoch passt nicht jedes dieser Fälle allen therapeutischen Vorgaben oder hat Interesse an einem Versuch. Wenn man vorsichtig abschätzt, würden dies umgerechnet rund zehn Prozent betreffen. Zusammen gefasst ergibt sich daraus höchstens etwa 20.000 mögliche Patienten.

Mangelnde Kapazitäten, hohe Kosten

Trotzdem zeigt sich beim Weiblichen eine signifikant weniger ausgeprägte klinische Wirkung im Vergleich zu Männern – gleichzeitig steht das Risiko für Begleiterscheinungen jedoch erhöht. Gemäß der Alzheimer-Forschungsinitiative bleibt ungewiss, ob weibliche Individuen tatsächlich einen Nutzen durch eine Therapie ziehen. Etwa zwei Drittel aller Personen betroffen von Alzheimer sind dem Geschlecht nach weiblich. Bisher scheint es an geeigneten Kapazitäten zur Durchführung der gerade genehmigten Behandlungsmethode mangels Platz zu fehlen. "In meiner Kölner Einrichtung schätze ich auf etwa 100 Fälle jährlicher Patientinnen und Patienten, denen wir diese Behandlungen bieten könnten", erklärte Professor Dr. Özgür Onur vom Universitätsklinikum Köln.

Nebenwirkungen sollten sorgfältig im Auge behalten werden.

Die genauen Medikamentenkosten für Lecanemab in Europa bleiben ungewiss. Im Jahr vergangenen Endes hatte Johannes Levin vom DZNE erwähnt, dass in den USA ungefähr 26.500 US-Dollar (etwa 23.000 Euro) proPatient und Jahr anfallen würden. Zusätzlich gibt es vor Beginn einmalige Kosten für Diagnostik in einem geschätzten Rahmen von 1.400 bis 5.000 Euro. Nach groben Schätzungen liegen die Ausgaben für die Verabreichung des Medikaments zwischen 6.000 und 8.000 Euro pro Jahr, teilte der Fachmann mit. Lecanemab wird zweiwöchentlich durch eineintravenöse Infusion appliziert.

Obwohl die in den Studien festgestellten Gefäßerweiterungen und kleiner Blutungen im Gehirn der Patienten hauptsächlich unbemerkt blieben und oft erst durch Bildgebung entdeckt wurden, stellen sie insbesondere beim Wiederkehren ernsthafte Bedenken dar. Sie können zu einer abgeschwächten geistigen Leistungsfähigkeit oder Koordinationsproblemen führen. Zudem werden kleine Blutungen als ein Indikator für möglicherweise gefährliche große Hirnblutungen angesehen. Die Mehrzahl der Menschen mit Alzheimer ist über 80 Jahre alt; die Erkrankung tritt sehr selten vor dem Alter von sechzig fünf Jahren auf.

RND/dpa